ダーマペンはクレーターに効果絶大?ニキビ跡の凹みを改善する仕組みと回数を徹底解説ー福岡・沖縄の医療脱毛ならKANNO'A.clinic(カノアクリニック)

「ニキビ跡のクレーターがファンデーションでも隠れない」「肌をなめらかにしたい」そんな悩みを抱える方に注目されているのがダーマペン治療です。

本記事では、ダーマペンがクレーターに効く医学的な仕組みから、効果を実感できる回数・他施術との違い・注意点までを詳しく解説。

“何回で変わるのか?”といったリアルな疑問にも、医療の視点からわかりやすくお伝えします。

<目次>

- クレーター(ニキビ跡の凹み)はなぜできてしまうのか?

- ダーマペンがクレーターを治すメカニズムと効果の仕組み

- クレーター治療を成功させるための最適回数と組み合わせ

- ダーマペン施術でクレーターが悪化しないための注意点

- ダーマペンで諦めていたクレーターを改善し、なめらかな素肌を取り戻そう!

クレーター(ニキビ跡の凹み)はなぜできてしまうのか?

「ニキビが治ったのに、凹みが残って消えない」それがクレーター状のニキビ跡です。この凹みは、単なる色素沈着や赤みではなく、皮膚の構造そのものが傷ついて変形している状態。

まずは、クレーターができる仕組みと、その種類を理解することが、適切な治療を選ぶ第一歩です。

クレーターの正体:真皮層のコラーゲン破壊

ニキビは、炎症が深部まで進行すると真皮層にまでダメージを与えます。

真皮層には肌の弾力を支えるコラーゲンやエラスチンがあり、ここが破壊されると、肌が元に戻る際にコラーゲンが十分に再生できず、皮膚が内側へ引きつれたような凹みとして残ってしまいます。

つまりクレーターは、「肌がきちんと治りきらずにへこんでしまった傷あと」であり、スキンケアや表面を整えるピーリングでは届かない、肌の奥の組織が傷ついていることが原因です。

これを回復させることこそが、ダーマペンが最も得意とする分野です。

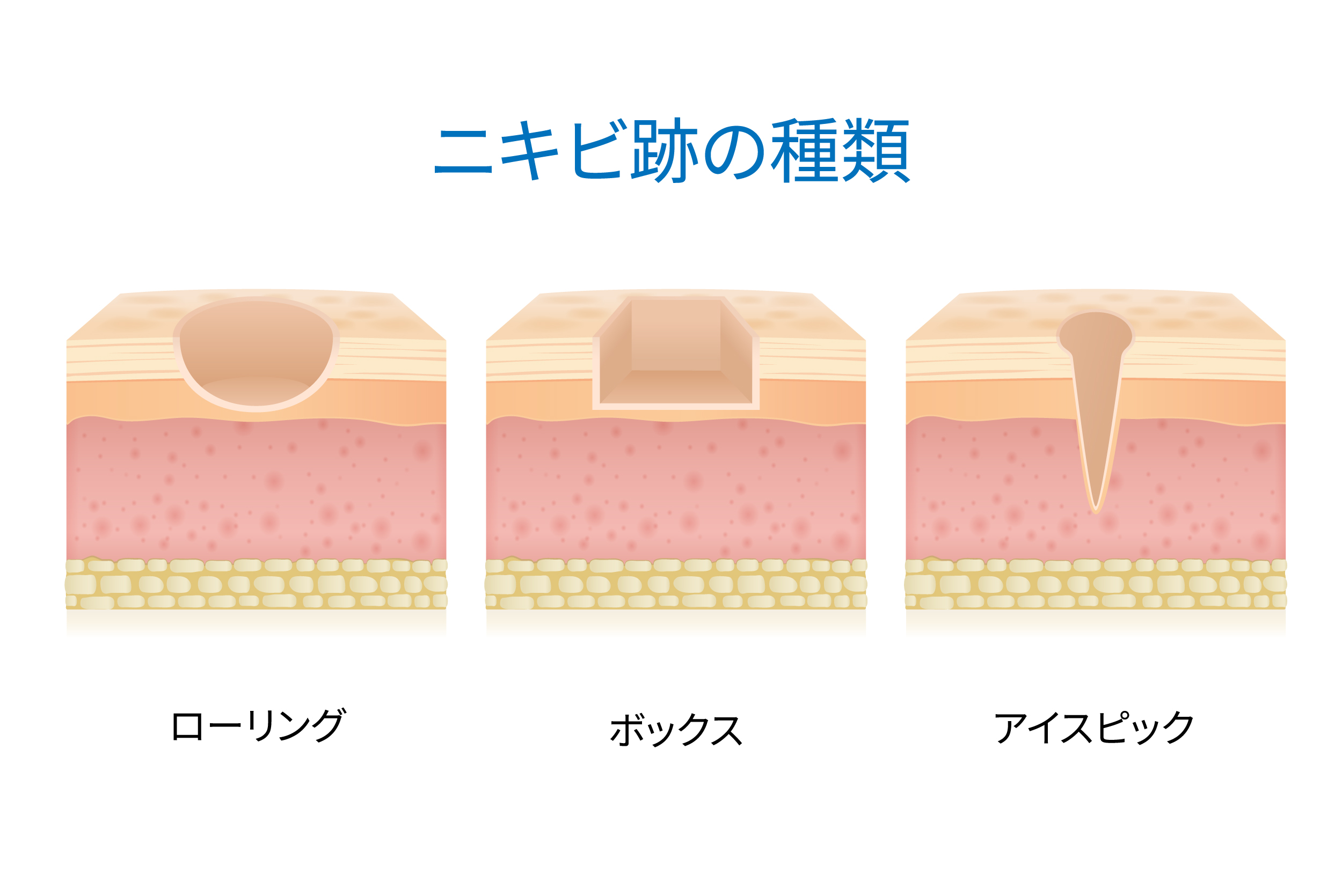

クレーターの3つのタイプとダーマペンの適応

ニキビ跡のクレーターには主に以下の3つのタイプがあります。それぞれ深さや形が異なり、治療方法の選択にも影響します。

| タイプ | 特徴 | 処置の難易度 |

| ローリング型 | 広く浅い凹みで、肌の下で線維が引きつれている。 | ダーマペンが特に有効。回数を重ねることで滑らかに。 |

| ボックス型 | 四角く凹んだ形で、境界がはっきりしている。 | ダーマペンやレーザーで改善しやすい。 |

| アイスピック型 | 針で刺したような深く鋭い穴状。真皮深層まで到達している。 | 難易度が高く、複合治療が必要な場合も。 |

特にダーマペンが有効なタイプと難しいタイプ

ダーマペンは、ローリング型やボックス型の浅〜中程度の凹みに非常に効果的です。針刺激でコラーゲン生成を促し、肌の再生力によって徐々に凹凸を滑らかに整えます。

一方、アイスピック型のように深く狭い凹みは、真皮よりさらに深い層までダメージが及んでいるため、ダーマペンやフラクショナルレーザーの併用が必要になることもあります。

このように、自分のクレーターのタイプを知ることは、治療の効果を最大化するうえで欠かせません。

ダーマペンがクレーターを治すメカニズムと効果の仕組み

クレーター(ニキビ跡の凹み)は、肌の奥にある「コラーゲン層」が傷ついている状態です。このダメージを自らの自然治癒力を利用して修復させるのが、ダーマペンの最大の特徴です。

ここでは、ダーマペン4がどのように肌を内側から修復していくのかを解説します。

ダーマペン4による「創傷治癒」の力

微細な穴を開けることによるコラーゲン・エラスチンの生成

ダーマペン4は、髪の毛よりも細い針で肌の表面に目に見えないほどの微細な穴を開けます。

この“わざと小さな傷をつける”行為によって、肌は修復をするために反応し、コラーゲン・エラスチンといった再生成分を大量に作り出すようになります。

この自然な修復プロセス(=創傷治癒)が、凹んだ部分を少しずつふっくらさせ、なめらかな質感に近づける鍵です。

皮膚のターンオーバー正常化と老廃物の排出

肌に刺激を与えることで、ターンオーバー(新陳代謝)も活性化します。

古い角質や老廃物が押し出され、新しい皮膚細胞が下から育つため、クレーターだけでなく、くすみやざらつき、毛穴の開きも同時に改善されます。

このように、ダーマペンは肌の生まれ変わりを助ける治療として有効です。

クレーター治療に必須な「針の深さ」の重要性

クレーター治療では、針の深さ(穿刺深度)が効果を大きく左右します。

浅すぎると真皮層に届かず効果が弱く、深すぎると炎症や色素沈着の原因になるため、経験豊富な医療従事者が0.1mm単位で深度を調整することが重要です。

特に、浅めのローリング型やボックス型には0.8〜1.5mm程度、深いクレーターでは2.0mm前後まで調整して施術します。

セルフではこの精密な制御ができないため、安全かつ確実に効果を出すには医療レベルの管理が必須です。

ダーマペン単体と複合治療での効果の違い

ダーマペン単体でもコラーゲン生成による改善効果は十分ありますが、薬剤や他の治療と組み合わせることでさらに効果が高まります。

代表的なのが、

- ヴェルベットスキン(ダーマペン×マッサージピール):ハリ・ツヤ・美白効果を同時に得られる

- TCAクロス法:深いアイスピック型クレーターをピンポイントで改善

- ポテンツァ(RF+ニードル):熱エネルギーでより強い引き締めと再生促進

このように、クレーターの深さや範囲に合わせて治療を組み合わせることで、より高い満足度と持続的な肌質改善が期待できます。

クレーター治療を成功させるための最適回数と組み合わせ

クレーターの改善には、1回の施術で劇的に変わることは少なく、継続的な治療が必要です。これは、肌の再生サイクルが約1か月であるため、コラーゲン生成が安定するまで時間がかかるからです。

ここでは、ダーマペンの回数目安と、より効果を高める治療の組み合わせを紹介します。

クレーター改善に必要なダーマペンの回数目安

軽度〜中度のクレーター:5回程度の施術目安

浅めのローリング型やボックスカー型のクレーターでは、4〜6週間おきに5回前後の施術で改善を実感する方が多いです。

施術を重ねることでコラーゲン生成が促され、凹みが徐々に浅くなっていきます。早い方では3回目あたりから肌質の変化(ハリ・なめらかさ)を感じやすくなります。

重度のクレーター:10回以上の施術が必要な場合

真皮深層まで損傷が及んでいる深いクレーターでは、10回以上の長期的な治療が必要になることがあります。ダーマペン単体では限界があるため、TCAクロス法やポテンツァとの併用が検討されます。

根気強く続けることが、肌の質感を根本から改善する鍵になります。

クレーター改善に効果的なオプション薬剤

ヴェルベットスキン(マッサージピール併用)

ヴェルベットスキンは、ダーマペンで開けた微細な穴にマッサージピール(PRX-T33)を浸透させる施術です。

コラーゲン生成をさらに促し、毛穴の引き締め・肌のハリ改善に優れています。クレーター治療においても、肌全体の質感を均一に整える効果があります。

ダーマペン治療が難しい場合の他の選択肢(サブシジョン、ポテンツァなど)

すべてのクレーターにダーマペンが適しているわけではありません。

特に線維化(皮下で皮膚が引きつれている状態)が強い場合は、皮下の癒着を物理的に切り離すサブシジョン(皮下剥離術)が効果的です。

また、ポテンツァ(RFニードル)は針の先端から高周波エネルギーを照射し、コラーゲン再生をさらに強化できる治療です。

深い凹みやたるみを伴うクレーターには、「ダーマペン+ポテンツァ+TCAクロス」といった複合治療が行われることもあります。

自分のクレーターの深さ・範囲・皮膚の厚みによって、最適な治療法を見極めることが改善への近道です。

ダーマペン施術でクレーターが悪化しないための注意点

ダーマペンは肌の再生を促す治療ですが、誤ったケアやセルフ施術によって状態が悪化するケースもあります。

クレーター改善を確実に進めるためには、ダウンタイム中の過ごし方や、医療機関での管理が欠かせません。

ダウンタイム中の過ごし方とアフターケア

施術後の肌は、一時的にバリア機能が低下しており、乾燥や炎症を起こしやすい状態です。赤み・ほてり・軽いヒリつきは1〜3日ほど続くことがあるため、次の点に注意しましょう。

- 強い摩擦を避ける(洗顔は泡で優しく、タオルでこすらない)

- 十分な保湿を行う(低刺激の保湿剤をこまめに使用)

- 紫外線対策を徹底する(外出時は日焼け止め+帽子・日傘)

- 赤みがある間は、サウナ・飲酒・激しい運動を数日控える

ダーマペンで諦めていたクレーターを改善し、なめらかな素肌を取り戻そう!

ニキビ跡のクレーターは、時間が経つほど「もう治らない」と感じやすいものです。

しかし、医学的根拠に基づいた適切な治療を続けることで、肌は再生し、見た目も手触りも変化していきます。

KANNO’A.clinic(カノアクリニック)は、

- FDA承認の正規「ダーマペン4」を全院導入

- 医師・看護師による安全な治療体制

- 完全個室・都度払いあり・24時間WEB予約対応

といった環境を整え、忙しい方でも安心して通えるクリニックです。

福岡天神・博多・小倉・那覇の各院で、あなたの肌に合わせた最適な治療をご提案します。

セルフケアでは届かない深部のダメージを医療の力で整え、もう一度“鏡を見るのが楽しみになる肌”へ。

まずは無料カウンセリングで、お気軽にご相談ください。

美容医療において大事なことは患者様にご満足頂き、皆様の生活の質を向上させることは勿論のこと、安全に医療を提供することだと思います。

今まで培ってきた形成外科医としての専門知識と技術を生かし、皆様に安心して受診して頂けるクリニックを目指しております。

まずはお気軽にご来院下さい。

皆様のご来院を心よりお待ちしております。

◆資格・所属学会

日本形成外科学会 専門医/日本美容皮膚科学会 正会員/日本創傷外科学会 正会員/日本形成外科手術手技学会 正会員/日本医学脱毛学会(医師会員)/歯科医師免許